レポート | NINE EXHIBITION vol. 1

芸術祭のつくりかたイベント「芸術祭とまちづくり」

2025.06.30

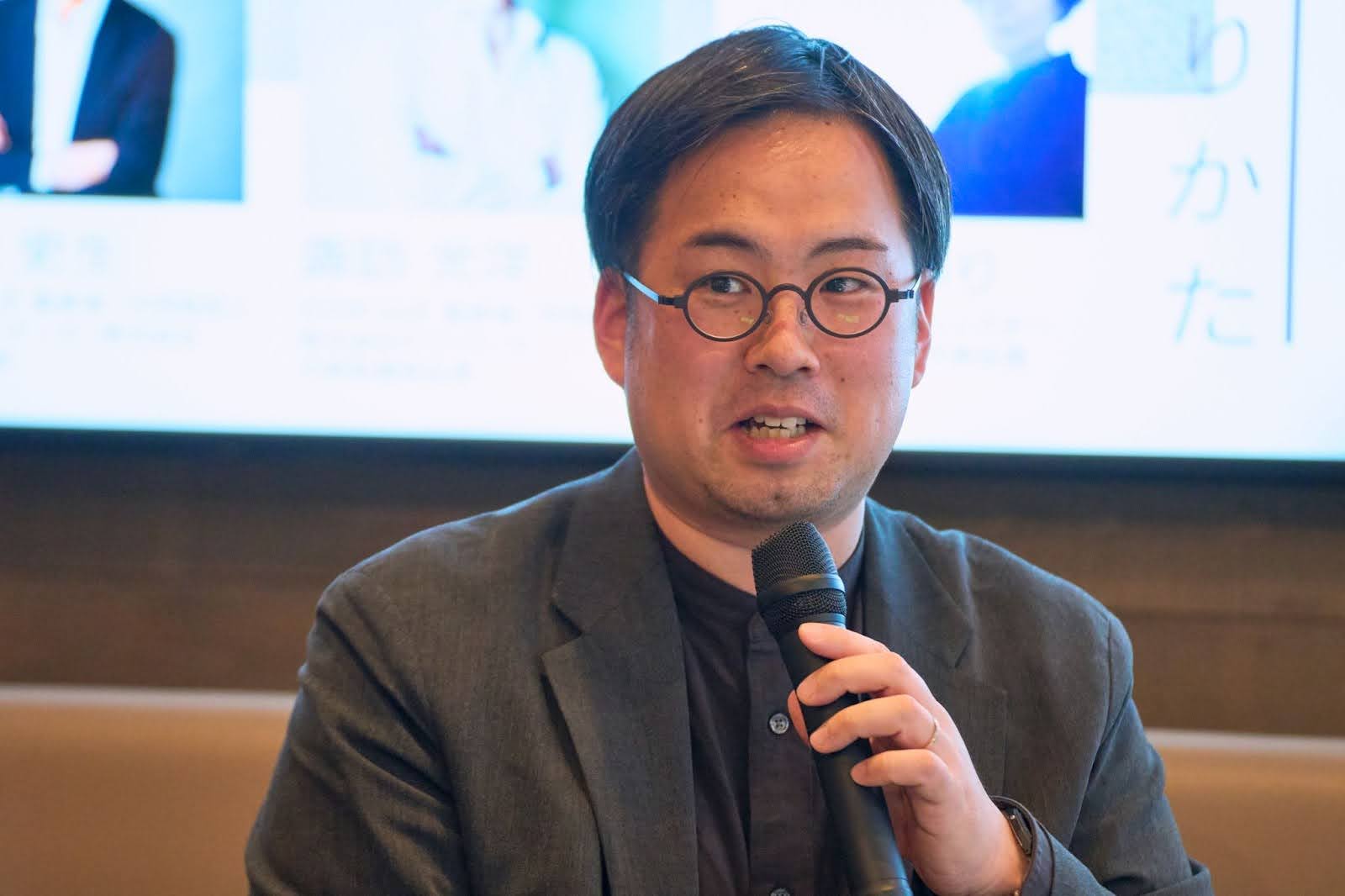

企画展の幕開けを飾ったトークイベント「芸術祭とまちづくりの関係性」では、「池上エリアリノベーションプロジェクト」を実践してきた東急株式会社 荻野章太氏をゲストスピーカーに迎え、NINE共同発起人の南條史生氏、諏訪光洋、そしてNINE統括ディレクターの藤原さゆり氏がクロストークを展開。 現場の実践知と専門的な知見が交差する、示唆に富んだ議論をレポートします。

地域活性化の手法として「アート」への関心が高まる一方、その具体的なプロセスやマネジメント手法が確立されているとは言いがたく、成功のために実践されたアプローチは多くの場合俗人的です。そんな中、アートプロジェクトにプロジェクトマネジメント(PM)の視点を導入し、その実践知を体系化しようと試みるエキシビションとして「NINE EXHIBITION vol.1 『芸術祭のつくりかた』」が開催されました。

本展示は、複雑化・多様化する芸術祭の舞台裏をプロマネ視点で紐解く、意欲的な試みです。アートキュレーターである南條史生氏率いるエヌ・アンド・エーと、多様なクリエイティブプロジェクトでPMを実践してきたロフトワークによる合同組織、NINE LLP.が展示を手掛けました。

- NINE EXHIBITION vol.1 『芸術祭のつくりかた』

地域活性化の手法として「アート」への関心が高まる一方、その具体的なプロセスやマネジメント手法が確立されているとは言いがたく、成功のために実践されたアプローチは多くの場合俗人的です。そんな中、アートプロジェクトにプロジェクトマネジメント(PM)の視点を導入し、その実践知を体系化しようと試みるエキシビションとして「NINE EXHIBITION vol.1 『芸術祭のつくりかた』」が開催されました。

本展示は、複雑化・多様化する芸術祭の舞台裏をプロマネ視点で紐解く、意欲的な試みです。アートキュレーターである南條史生氏率いるエヌ・アンド・エーと、多様なクリエイティブプロジェクトでPMを実践してきたロフトワークによる合同組織、NINE LLP.が展示を手掛けました。

ゲストトーク

「困っていない」地域と漢方薬としてのアート

荻野氏はハウスメーカーで不動産コンサルティング営業に従事したのち、アートフェア事務局、障がい福祉施設などに関わってきた異色の経歴の持ち主。

まちづくりは、不動産・アート・教育・福祉の経験全てを活かせる活動だと考えているそう。

障がい福祉運営を通じて体感した「社会にある障がい」をまちづくりを通して少しでも無くすため、東急に入社した荻野氏は、2017年に大田区池上で開催された「リノベーションスクール in池上」をきっかけに始まった公民連携プロジェクト「池上エリアリノベーションプロジェクト」の運営を主導してきました。

- リノベーションスクール in 池上

東急株式会社が主催し大田区が後援する、主に池上エリアの地域活性化とまちづくり人材育成を目指したプロジェクト。このスクールでは、地域の参加者が建築家などの専門家と共に合宿形式でチームを組み、空き家などの遊休不動産を活用した事業プランを徹底的に議論。最終日には、練り上げた事業プランを区長を含めたオーディエンスに向けてプレゼンテーションをする機会が設けられるユニークかつ実践的な企画。

大田区・池上は、700年以上の歴史を持つ池上本門寺を中心にした寺町文化があり魅力的な個人商店などの地域資源に恵まれた場所。住民の多くは、現状のまちや暮らしそのものには「困っていない」状態でした。

しかし、長期的なまちづくりの観点からみれば、池上線の知名度の低さ、事業承継者不足、など潜在的な課題があるいわば「未病」といえる状態。

どんな建築家が良いか、どんなまちづくりの専門家に入ってもらうかを検討するなかで、荻野氏は「池上には建築ではなくアート、アーティストに入ってもらうのが良いのではないか」と考えました。

建築家の場合、クライアントと会話して課題を設定し、その解決に向けて業務を遂行していく。しかし、「自分たちは困っていない」という地域に「これが課題だ」と設定をしてしまうと、地域の人と軋轢を生む可能性があります。患部を特定して、抗生物質や手術で原因を取り除く西洋医学的なアプローチのデザインではうまくいかないのではないか。

そこで荻野氏が着目したのが、アートの持つ「東洋医学的」アプローチです。

アーティストはクライアント起点ではなく、アーティスト自身の視点から中長期的に既存資源の価値を多角的に見出し、時に心地よいノイズや不調和を生み出すことで、緩やかに変化を促す力を持つ、と荻野氏は考えました。苦い漢方薬で細胞を活性化させ、治癒力を高める方法です。

パートナーとして白羽の矢が立ったのは、アーティストユニット「L PACK.(エルパック)」。荻野氏は建築学科出身でもある彼らの「コーヒーのある景色を作る」という活動には、まちづくりの観点が入っていると考え、アートとデザインの両方を兼ね備えたパートナーとして決定しました。

あるものを活かすー「地域資源の再発掘・再接続・再発信」

池上のプロジェクトは、今あるものの価値を見つけ出し、繋ぎ直し、伝えていくことを主眼に「地域資源の再発掘・再接続・再発信」を基軸として進められました。

このプロジェクトで具体的な活動の核となったのは、L PACK.たちが運営するカフェ「SANDO BY WEMON PROJECTS(サンド バイ エモン プロジェクツ)」。

単なるカフェではなく、街のインフォメーションセンターであり、多様な人々が集う社交場、そして地域情報を収集する拠点として機能しており、「カフェを装う」ことで、自然に地域に溶けこみました。

画像:M.E.A.R.L : MAD City EDIT AND RESEARCH LAB.さま記事より引用

荻野氏はこのSANDOを起点に、未公開の遊休不動産を発掘。SANDOでのポップアップ出店などを通じて、地域で挑戦したいチャレンジャー(多目的スタジオ、探求学習塾、シェア本屋など)と物件をマッチングさせていき、SANDOが創業のハブとなったお店が増えていきました。また、「取材」名目での地域への入り込みや、勉強会を通じたコミュニティ間の横連携促進にも取り組み、変化の担い手となりうる20~40代のチャレンジャー層にアプローチしていきました。

アーティストのプロジェクトを超えた地域へのコミットメント

企業との業務委託といえば、仕様書通りの内容を実施し、その他の活動は基本実施されないというイメージがあります。しかし、L PACKの活動は、東急から依頼された内容だけに留まりませんでした。アート展示企画、アート作品が買える自動販売機の設置、地元ミュージシャンとのバンド結成、お寺でのライブ企画、さらには商店会の集金手伝いまで。アーティストとしての表現活動と、地域への地道な関与を両輪で展開し、主体的に地域に溶け込み、信頼関係を築いていきました。

東急株式会社が主導する池上エリアリノベーションプロジェクトは2021年に終了し、SANDOも閉店となった一方で、L PACK.は池上での活動を継続。横浜にあったアート作品を日用品として扱う日用品店「Daily Supply SSS」やカフェ「Try Many Times Club」をオープンするなど、新たなプロジェクトをスタートさせています。

プロジェクトから、地域の活動へ

また、荻野氏が始めた「街歩きツアー」を継承する住民も現れました。近隣エリアからもユニークなプレイヤーが土地建物を購入して転入したり、拠点で発行していた雑誌(HOTSANDO)の読者が池上でお店を開くなど、池上は新たなチャレンジャーを惹きつける「創業ハブ」としての様相を呈し始めています。

特に注目すべきは、まちの人々による自律的な活動の連鎖です。例えばノミガワスイーツという日替わりパティシエのシェア店舗では、運営者である不動産仲介業者や内装業者、デザイナーが出店をサポートし、独立店舗が誕生するなど、地域内で新たな挑戦を支えるエコシステムがボトムアップから生まれつつあります。

この変化は、プロジェクトが第1フェーズ(東急主導)から、第2フェーズ(周辺からの移転・集積)、そして第3フェーズ(地域内外からの多様な新規出店、自律的な家守り活動)へと進化したことを示していると話す荻野氏は「アートプロジェクト自体はゴールではない」と強調します。

重要なのは、アートをはじめとする多様な「表現」活動が、地域に新たな「挑戦」を生み出す土壌を作ること。そして、プロジェクト終了後も活動が持続・自走しているかどうか。池上の事例は、アートが緩やかに地域に入り込み、関係性を紡ぎ、自律的な変化を促す触媒となり得ることを力強く示しました。

クロストーク

「ひとつの正解」ではないアート・プロジェクトの目的と成功の鍵

アートがどのように地域やまちにはいっていくのか、そして地域が活性化していくのかというゲストトークを受けて、南條氏は芸術祭やアートプロジェクトがもちうる多様な目的設定について解説。

日本では地域活性化が主目的とされることが多いですが、それは数ある可能性の一つであり、国際展などでは特定のビジョン提示が主眼となることもあると提示されました。また、作品販売が主目的のアートフェアとは根本的に性格が異なる点を理解する必要があります。

そして、プロジェクトに重要な成功の鍵として提示されたのは「ビジョン」「資金」「場所」の3つ。しかし、これら以上に決定的なのが、これらを束ね、推進する「人(オーナーシップ)」の存在です。強い熱意、継続性、そして関係者を巻き込む力を持つ人物・組織が不可欠である、と指摘されました。

特に地域が舞台となるプロジェクトでは、「家守り(やもり)」と呼ばれるキーパーソンの役割が極めて重要になります。彼らは地域を見守り、活性化を内部からドライブする存在です。山梨県富士吉田市のFUJI TEXTILEWEEKや群馬県前橋市のアーツ前橋を中心としたプロジェクト事例でも、地域に深くコミットするキーマンが存在しており、プロジェクトの継続性と信頼性に寄与しています。

- FUJI TEXTILE WEEK

織物の産地として知られる山梨県富士吉田市で開催される、テキスタイルとアートを融合させた芸術祭。移住促進プログラムや地域おこし協力隊を契機に地域にかかわるようになった若者が中心となって開始され、国内外のアーティストが、地域の工場や空き屋などを活用して作品を展示します。また、機織りの歴史や文化を背景に、トークイベントやワークショップも実施され、伝統産業の新たな可能性を探る意欲的なプロジェクトです。とともに、産地の魅力を発信し、地域活性化につなげることを目的としています。

- 前橋のアートとまちづくり

群馬県前橋市で進められている、アートを基軸とした都市再生の取り組み。公立美術館「アーツ前橋」や、元旅館をリノベーションした「白井屋ホテル」、ギャラリーを有する「前橋ガレリア」などが点在し、文化的な賑わいを創出しています。これらの施設は、市民や来訪者がアートに触れる機会を提供するとともに、国内外のアーティストが滞在・制作する拠点としても機能。また、前橋にゆかりをもつ建築家らや遊休不動産と地域での活動をはじめたいプレイヤーをマッチングするマチスタントなども活躍し、デザインやクリエイティビティを活かしたまちの魅力向上が行われています。

アートとデザインの戦略的使い分け

地域課題に取り組む際、アートとデザインのアプローチの違いを理解し、使い分ける視点も重要である、という議論もありました。課題解決型のデザインに対し、価値提示や問題提起も行うアート。近年境界は曖昧ですが、荻野氏の池上プロジェクトのように、プロジェクト特性や地域の状況に応じて、両者を戦略的に使い分け、あるいは組み合わせることが有効です。

プロジェクトマネジメント視点の活用

話の中で「企画実行者」の視点から、複雑化するアートプロジェクトを円滑に進めるためには、プロジェクトマネジメント(PM)の視点が有効と指摘する諏訪氏。

予算・スケジュール管理はもとより、リスク管理、コミュニケーション計画、品質管理といった体系的な知識エリアを活用することで、トラブルを未然に防ぎ、目標達成の確度を高めることができます。

また、各ステークホルダーとのコミュニケーションも重要性を諏訪は語ります。たとえば、行政連携は多くのプロジェクトで鍵となりますが、最も重要なのは首長(知事や市長)の理解です。

理解を得るのに時間を要する場合は、勉強会や小規模イベントなどからスモールスタートすることや、成功事例への視察、あるいは地域の民間プレイヤーとの連携による実績作りといった段階的アプローチをとっていくことも手法の1つになります。一方で、これまで連携してきた行政担当者が異動してしまうリスクも念頭に置く必要があります。

多用なクリエイターたちと共に、アートプロジェクトを客観的な視点を持ってマネジメントしてきた藤原からは、アート・プロジェクトの要であるアーティストとの協働では、相手の意向を最大限尊重しつつも、法規・安全遵守など、プロジェクト根幹に関わる逸脱には明確な線引きが必要になることが語られました。

また、プロジェクトマネージャーは一方的に指示するのではなく、丁寧な対話を通じて理解を求める姿勢が求められること、プロジェクトを共に創る「対等なパートナー」として関係を構築していくことが、プロジェクトの質の向上に繋がると語られました。

アートが地域にもたらす持続可能な価値

クロストークの議論を通して浮かび上がるのは、アートプロジェクトの価値が成果物そのものに限定されないということ。むしろ、プロジェクトを遂行する過程で生まれる人々の出会いや対話、新たな気づき、そして関係性の構築こそが、地域に本質的な変化をもたらしており、プロジェクトの本質的な価値ではないかと語る登壇者たち。

アートがもたらす多様な「表現」は、時に既存の価値観を揺さぶり、地域に眠る潜在的な可能性を可視化する力を持ちます。それは人々の心に灯をともし、「自らも何かを始めてみたい」という「挑戦」を誘発する触媒となります。池上の事例では、そうした「挑戦」がプロジェクト終了後も自律的に続く動きにつながっている事実が、アートが地域にもたらし得る大きな可能性を示していると言えるでしょう。

そして、アートによる地域への好影響を持続可能なものとするためには、プロジェクトの初期段階から終了後の展開を見据えた「仕組み」をつくること、例えば担い手の育成、活動拠点の確保、地域内エコシステムの醸成などを意識することが不可欠です。さらに、荻野氏のように、公式な役割を終えた後も何らかの形で地域に関与し続ける「人」の存在が、その持続性を陰に陽に支えることも考えられます。アートと街づくりは一

過性のイベントではなく、地域と共に変化し成長を続ける、息の長い営みと言えそうです。

「まちは始まりも終わりもせず、そこにただあり続ける」

これは荻野氏がクロストークの最後に語った言葉です。

その言葉を受けて、登壇者、来場者一同が地域、まちとの関わり方をもう一度とらえなおす、見つめ直すきっかけを与えられたトークイベントでした。